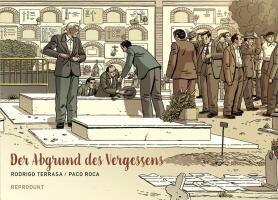

Im September 1940, mehr als ein Jahr nach Ende des Spanischen Bürgerkriegs, wird José Celda von franquistischen Sicherheitskräften erschossen und mit elf weiteren Männern in einem Massengrab verscharrt. Sieben Jahrzehnte später macht sich Josés inzwischen achtzigjährige Tochter Pepica daran, die sterblichen Überreste ihres Vaters ausfindig zu machen. Dies wäre ihr vermutlich nicht gelungen, hätte damals nicht der Totengräber Leoncio Badía, ein junger Republikaner, alles daran gesetzt, die vom Franco-Regime Ermordeten würdevoll zu begraben und ihren Angehörigen zu helfen, sie zu identifizieren.

Die Zahl der Verschwundenen während der Zeit des Spanischen Bürgerkriegs und der Franco-Diktatur wird auf mindestens 100.000 bis 150.000 geschätzt. Rodrigo Terrasa und Paco Roca beleuchten in "Der Abgrund des Vergessens" das Schicksal der republikanischen desaparecidos und leisten Widerstand gegen den noch immer nicht vollständig gebrochenen Pakt des Schweigens, der über einer der dunkelsten und brutalsten Epochen Spaniens liegt.

Im November 2011 erhielt Josefa Celda, genannt Pepica, als Letzte einen Zuschuss zur Finanzierung einer Exhumierung von Bürgerkriegsopfern, der 2007 unter der Regierung von José Luis Rodríguez Zapatero gesetzmäßig eingeführt und 2012 unter der konservativen Regierung Mariano Rajoys abgeschafft wurde. Dem Journalisten Rodrigo Terrasa erzählt Pepica in mehreren Gesprächen die Lebensgeschichte ihres Vaters und ihre eigene. Sie erzählt eine von Abertausenden Geschichten über die Opfer des Spanischen Bürgerkriegs und der nachfolgenden franquistischen Repression. Und sie erzählt vom Kampf gegen das „Verwaltungslabyrinth eines Staates mit Demokratie-Amnesie“. Am Rande der Gespräche erwähnt Pepica den Totengräber und der Journalist begibt sich gemeinsam mit dem Illustrator Paco Roca auf Spurensuche.

Durch die bildliche Wiedergabe erhalten die Geschichten eine Intensität, die lange nachhallt und die Wichtigkeit ihrer Erzählung und Darstellung unterstreicht.